「朝、目覚めた時に顎がズーンと重たい」「こめかみが痛む」「慢性的な肩こりに悩まされている」…。そんな症状がある方は、もしかすると歯ぎしりや噛みしめ(食いしばり)が原因かもしれません。

歯ぎしりや噛みしめ(食いしばり)は、癖の一種です。そのため、「ただの癖だから」と軽く考え、放置してしまっている方も少なくありません。

しかし、この無意識の癖が歯や顎、全身の健康にまでダメージを与えているとしたら…?

今回は、歯ぎしり・噛みしめ(食いしばり)の種類や原因、放置した場合に起こるリスク、そして歯科でできる治療や日常生活での対策方法について解説します。

もしかして私も?まずは歯ぎしり・噛みしめのセルフチェック

ご自身の症状が歯ぎしりによるものか、まずは簡単なリストでチェックしてみましょう。3つ以上当てはまる場合は、歯ぎしりや噛みしめを起こしている可能性が高いといえます。

- 朝起きると顎や頬の筋肉がこわばっている、または疲れている

- 歯がすり減って短くなった、あるいは欠けたり割れたりしたことがある

- 冷たいものや熱いものが歯にしみる(知覚過敏)

- 慢性的な頭痛や肩こり、首こりに悩んでいる

- 歯ぐきに硬いこぶのようなもの(骨隆起:こつりゅうき)がある

- 頬の内側や舌に噛んだような白い線がある

- 家族やパートナーから睡眠中の歯ぎしりを指摘されたことがある

- 集中しているとき無意識に歯を食いしばっていることがある

いかがでしたか?一つでも当てはまる方は、ぜひこの先を読み進めてみてください。

歯ぎしり・噛みしめ(食いしばり)の種類と特徴

一口に「歯ぎしり」「噛みしめ(食いしばり)」と言っても、実はいくつかのタイプに分けられます。

グラインディング(歯ぎしり)

まず代表的なのがグラインディングと呼ばれるもので、上下の歯を強くこすり合わせてしまうタイプです。就寝中にしていることが多く、家族から指摘されて気付くケースもあります。

クレンチング(噛みしめ・食いしばり)

音を立てずに、上下の歯を「グッ」と強く食いしばるタイプです。日中・夜間問わず起こり、音が出ないため自覚しにくく、気付いた時には歯や顎に大きな負担がかかっていることがあります。

朝起きた時に顎が強く痛む場合は、このタイプであることが多いでしょう。

タッピング

上下の歯を「カチカチ」と小刻みにぶつけ合うタイプです。他の2つに比べて頻度は低いですが、歯や顎に負担をかける点は同じです。

日中の「TCH(歯列接触癖)」も要注意

夜間だけでなく、日中も無意識に歯を強く噛みしめている人がいます。

本来、私たちの上下の歯は触れ合っておらず、2〜3mmの隙間が空いているのが正常であり、専門的にはこれを安静空隙(あんせいくうげき)といいます。

そして、食事や会話の時を含めても、1日で上下の歯が接触している時間は、合計で20分程度とされています。

しかし、デスクワーク中やスマートフォンを操作している時、集中すると自然に上下の歯を接触させていることがありませんか?

これを歯列接触癖(しれつせっしょくへき)、TCH(Tooth Contacting Habit)と呼び、歯ぎしりと同じように歯や顎に大きな負担を与えてしまうこともあるのです。特に、音が出ないタイプは特に見過ごされやすいため注意が必要です。

歯ぎしり・噛みしめ(食いしばり)を放置する5つのリスク

歯ぎしりや噛みしめ(食いしばり)を長期間放置すると、歯だけでなく全身に様々な悪影響が現れることが分かっています。

歯へ深刻なダメージを与える

成人の噛む力は、自分の体重とほぼ同じくらいと言われていますが、睡眠中の歯ぎしりは、その2倍以上の力がかかることもあります。

強い力で歯がこすり合わさると、歯の表面のエナメル質が削れ、歯がすり減って短くなります。ひどい場合は歯にヒビが入ったり、割れてしまったりするケースもあるのです。

また、歯の表面が削れることで神経に刺激が伝わりやすくなり、冷たいものなどがしみるようになってきます(知覚過敏)。詰め物・被せ物を入れている方は、それらが欠けたり割れたりするリスクも高くなります。

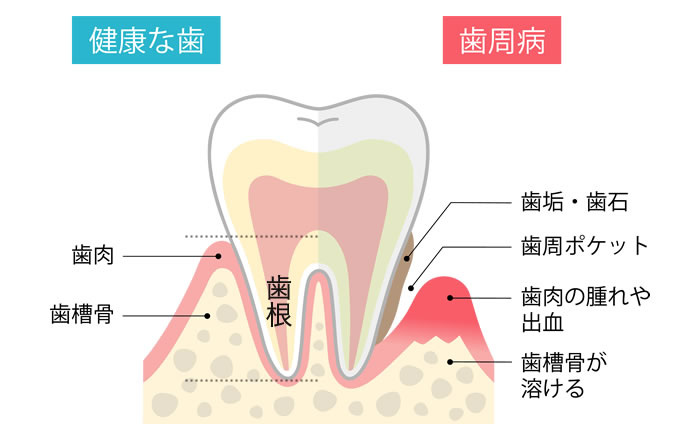

歯周病の悪化を招く

歯ぎしりや噛みしめ(食いしばり)は歯周組織にも負担をかけます。歯を支えている骨や歯ぐきに力が集中し、歯周組織へのダメージが大きくなることで歯周病が進行しやすくなってしまいます。

これまでも歯周病のコラムでお伝えしてきたように、歯周病が進行すると歯がぐらつき、最悪の場合は抜歯が必要になることもあります。たかが歯ぎしり…と軽く考えてはいけません。

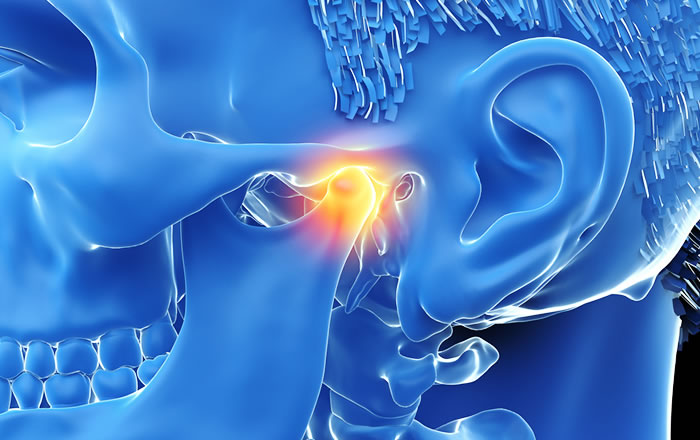

顎関節症を引き起こす可能性がある

持続的な強い力は、顎の関節や周辺の筋肉に大きな負担をかけ、顎関節症を引き起こす主な原因となります。

「口が開きにくい」「開けるとカクカク音がする」「顎が痛い」といった症状は危険信号です。注意しましょう。

不調が全身に広がる

歯や顎だけでなく、全身に症状が広がることも珍しくありません。肩こりや首のこり、頭痛、耳の違和感などは、噛みしめ(食いしばり)による筋肉の緊張が原因の場合があります。

側頭筋(そくとうきん)や胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)など、頭や首につながる筋肉が緊張し、血行不良を起こすことで痛みを引き起こします。また、睡眠中に歯ぎしりをしていると、眠りが浅くなり、朝の疲労感や日中の集中力低下につながることもあります。

エラ張りの原因にも

常に食いしばることで、顎の筋肉(咬筋:こうきん)が必要以上に発達してしまいます。これが、顔が大きく見えたり、エラが張って見えたりする原因になることもあります。

歯ぎしり・噛みしめの主な原因

では、なぜ歯ぎしりや噛みしめ(食いしばり)が起こるのでしょうか。原因は一つではなく、いくつかの要因が関わっていると考えられています。

| ストレスや緊張 | 精神的なストレスが溜まると、無意識に歯を食いしばる習慣が出やすくなると言われています。 |

|---|---|

| 噛み合わせや歯並び | 噛み合わせのバランスが崩れていると、一部の歯に過度な負担がかかりやすくなります。 |

| 生活習慣 | 長時間のデスクワークやスマホ使用により前かがみの姿勢が続くと、無意識に噛みしめていることがあります。 |

| 睡眠の質の低下 | 眠りが浅い、寝不足、睡眠時無呼吸症候群なども歯ぎしりの要因となると言われています。 |

このほか、お子さんの場合は、成長過程や歯が生え変わる頃に一時的に見られることがありますが、多くは自然に落ち着くケースが多いので、過度な心配はいりません。

自宅でできる歯ぎしり・噛みしめ(食いしばり)を防ぐセルフケア・生活習慣改善

歯ぎしりや噛みしめ、食いしばりが気になる方は、自宅でのセルフケアや生活習慣の見直しなど、まずはご自身でできることから始めてみましょう。

歯を離すことを意識する

目が覚めている日中は、上下の歯と歯は離すのを心がけるようにしましょう。

とはいえ、ご自身の意志だけでは難しいこともあるでしょう。そんな時は、日中の噛みしめ(食いしばり)に気付くために、デスクやパソコンに付箋等を貼って意識させるのも一手です。気づいた瞬間に、ふっと力を抜いて、上下の歯の間に隙間を作る習慣をつけるだけで筋肉の緊張は緩和されます。

こり固まった筋肉をほぐす

深呼吸やストレッチ、ぬるめのお風呂に浸かるなど、筋肉の緊張を和らげる習慣を持つとリラックスすることができ、夜間の歯ぎしりが減ることがあります。

良質な睡眠を取る

寝る前のカフェイン・アルコールの摂取を控え、質の良い睡眠を取るよう心がけましょう。また、就寝前のスマートフォンやパソコンの使用は控え、自分に合った高さの枕を選ぶのがおすすめです。

噛み方を意識する

食事の習慣については、片側ばかりで噛む癖をなくし、両側の歯をバランスよく使うことで負担を減らすことができます。

より専門的な歯ぎしり・嚙みしめ(食いしばり)の改善は歯科医院で

歯ぎしりや噛みしめ(食いしばり)をご自身の力だけで完全に止めることが難しい場合は、歯科医院で相談しましょう。歯科では症状を和らげ、歯や顎を守るための治療を行うことができます。

ナイトガード(マウスピース)

就寝時にナイトガードと呼ばれるマウスピースを装着する方法で、最も一般的な治療です。

歯ぎしりの力を分散させ、歯や顎を守る効果があります。保険適用で作製できますので、費用面の負担も比較的少なく済みます。

噛み合わせの調整・治療

噛み合わせ調整によるバランス改善や、場合によっては矯正治療を行うことがあります。また、欠けた歯や破損した詰め物を修復し、噛み合わせを整えることで負担を軽減します。

筋肉の緊張を和らげる注射

噛みしめや食いしばりによって過度に発達した咬筋にボツリヌス製剤を注射し、筋肉の緊張を直接的に緩和させる治療法です。

歯ぎしりの力を根本的に弱める効果が期待でき、エラ張りの改善といった美容的な効果も得られます。ただし、保険適用外の自由診療で、行える歯科医院は限られています。

歯ぎしり・噛みしめ(食いしばり)のお悩みは早めに相談を

歯ぎしりや噛みしめは、多くの方に見られる癖の一つです。しかし、放置すると歯が欠けたり、顎関節症を発症したり、さらには全身の不調につながる可能性も否定できません。

ストレスや生活習慣、噛み合わせなど原因は様々ですが、歯科での治療とセルフケアを組み合わせることで症状を和らげ、歯や顎を守ることができます。

桜新町駅前歯科では、お一人おひとりの症状や、ライフスタイルに合わせた歯ぎしりや噛みしめの改善策をご提案します。

少しでも「歯ぎしりや噛みしめ・食いしばりが気になる」「朝起きると顎が痛い」というような変化に気づいたら、まずはお気軽に桜新町駅すぐそばの桜新町駅前歯科にご相談ください。