「歯医者で歯を抜かなければいけないと言われた」

「抜歯って痛そう」

「はを抜いた後は、食事や生活で何に気をつければいいの?」

歯科治療の中で、抜歯は色々な不安がつきまとい、できれば避けたいと思う方が多いのではないでしょうか?もちろん、桜新町駅前歯科では、可能な限り歯を残す治療を行います。

しかし、時と場合によっては抜歯を選択しなくてはならないケースもあります。

抜歯が必要になるのは、重度の虫歯や歯周病、歯が割れてしまった、トラブルを繰り返す親知らずなど、理由は様々です。

そこで今回は、どのような場合に抜歯が必要になるのか、抜歯後の痛みや腫れはどのくらい続くのか、抜歯後の回復を順調に進めるための注意点などについて、きちんと解説します。

抜歯が必要になるのはどんな時?

お口全体の健康を守るために、やむを得ず抜歯を選択しなくてはならない状況もあります。ここでは、どのような時に抜歯が必要となるのか、その主なケースを紹介します。

1.虫歯が進行し、治療が難しい場合

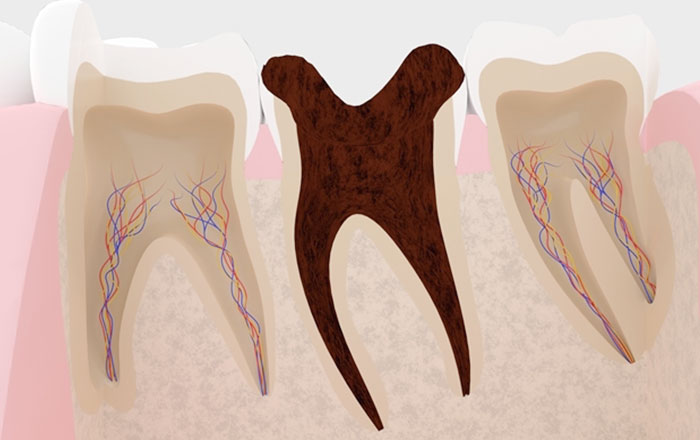

虫歯は早期であれば治療が可能ですが、歯の根の深くまで進行し、歯の大部分が溶けてしまうと治療が難しくなります。

歯の根の治療(根管治療)を行っても、被せ物を支えるだけの歯質が残っていなければ、歯としての機能を回復させることができません。このように、虫歯の進行度合いによっては、抜歯が避けられないことがあります。

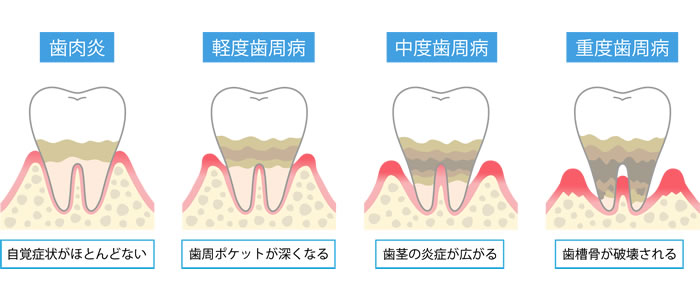

2.重度の歯周病で歯が支えきれなくなった場合

歯周病により抜歯が必要になるケースは、重度の歯周病の方に多く見られます。

歯周病は、歯茎が炎症を起こし、歯を支えている骨(歯槽骨:しそうこつ)が溶けてしまう病気です。

重度の歯周病になると、土台である骨が失われるため歯がぐらつき始め、食事の際に痛みを感じたり、歯ぐきが腫れて強く痛んだりします。

そういったケースでは、周囲の健康な歯への影響を防ぐため、抜歯を選択せざるを得ない状況になってしまうこともあります。

3.歯が割れたり折れたりした場合(歯根破折)

歯の神経を取って脆くなった歯や、事故による外傷など、何らかの形で歯に強い力がかかると歯が折れたり、割れたりすることがあります。

歯の見えている部分(歯冠:しかん)が折れたり割れたりした場合には、歯の治療や被せ物を作ることで治療することができます。

しかし、歯の根っこの部分(歯根:しこん)が割れてしまう歯根破折(しこんはせつ)が起きると、治療は困難です。

割れた隙間から細菌が侵入し、周囲の骨にまで炎症が広がるリスクが高いため、抜歯となるケースもあります。

4.腫れや痛みなどトラブルを繰り返す親知らず

親知らず(第三大臼歯)はお口の一番奥に生えるため、歯ブラシが届きにくく、虫歯や歯茎の腫れを繰り返しやすい歯です。

親知らずが斜めに生えていたり、歯ぐきに半分埋まっていたりすると、汚れが溜まりやすく、歯磨きで清潔に保つのはさらに困難になります。

虫歯治療や歯周ポケットの洗浄、薬の処方で対処することもありますが、治療してもトラブルが再発しやすく、手前の大切な歯まで虫歯になったり、歯並びに影響を与えたりする可能性もあります。

そういった場合には、治療ではなく抜歯するケースも少なくありません。

5.矯正治療でスペースが必要な場合(便宜抜歯)

歯並びを整える矯正治療では、歯をきれいに並べるためのスペースが不足していることがあります。これは、顎の大きさと歯の大きさのバランスが取れていないことが原因です。

歯が並ぶスペースを確保するために、機能への影響が比較的少ない小臼歯などを抜歯することがあります。これを便宜抜歯(べんぎばっし)といいます。

抜歯の腫れや痛みについて

抜歯後の腫れや痛みの程度は、抜歯した歯の状態や個人の体質によって大きく異なります。ここでは、抜歯に伴う一般的な経過と注意点について解説します。

抜歯中と抜歯後の痛み

抜歯の処置中は麻酔が効いているため、痛みを感じることはほとんどありません。痛みが生じるのは、主に治療後に麻酔が切れてきてからです。

抜歯後の痛みや腫れの度合いは、処置の内容によって変わります。例えば、歯周病でぐらついている歯を抜くような比較的簡単な抜歯では、痛みや腫れは軽度なことが多いといえます。

一方、歯茎を切開したり、骨を削ったりする必要がある親知らずの抜歯など、処置が難しくなるほど体への負担が大きくなり、痛みや腫れも強く出やすくなります。

痛みの経過

痛みや腫れは、通常、抜歯後2〜3日をピークに、その後は落ち着くことがほとんどです。

抜歯後には、痛み止め(鎮痛剤)や感染を防ぐための抗生剤が処方されることが一般的です。用法・用量を守って薬を服用し、安静に過ごしましょう。

注意すべき症状「ドライソケット」

もし、鎮痛剤を飲んでも痛みが治まらない、あるいは日を追うごとに痛みが強くなるような場合は、ドライソケットを起こしている可能性があります。

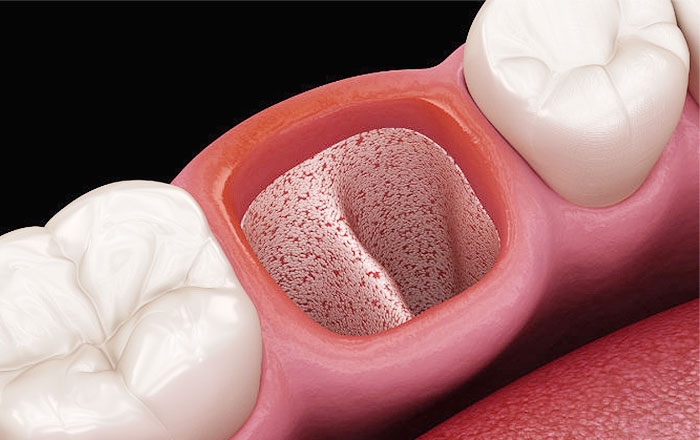

ドライソケットとは、抜歯後の部分を保護する血の塊(血餅:けっぺい)がうまく作られなかったり、剥がれてしまったりして、顎の骨が露出してしまう状態です。痛みを伴うことが多く、自然に治ることは難しいため、歯科医院での処置が必要になります。

痛みや腫れがなかなか引かない、鎮痛剤が効かないなど、心配なことがあれば、歯科医院に相談するようにしましょう。

抜歯を注意すべき人とは?

抜歯は外科的な処置の一つであり、体の状態によっては注意しなくてはならない人もいます。以下に該当する場合は注意が必要です。

血液をサラサラにする薬を服用中の人

心筋梗塞や脳梗塞の予防で抗凝固薬や抗血小板薬などを服用している場合、抜歯後に出血が止まりにくくなる可能性があります。

この場合はかかりつけ医と連携を取り、お薬の中断するなどの対応を検討します。

骨粗鬆症の治療を受けている人

骨粗鬆症の治療薬の一部(ビスフォスフォネート製剤など)には、抜歯などの処置がきっかけで、まれに顎の骨が壊死(えし)する顎骨壊死(がっこつえし)という副作用が起こる可能性があります。

妊娠中・授乳中の人

妊娠中も健康なお口を保つためのケアのコラムでも解説したように、妊娠中は、母体へのストレスや麻酔・お薬が胎児に与える影響を考慮し、原則として抜歯のような外科処置は避けるようにします。

そのため、痛みがある場合も応急処置にとどめ、出産後に改めて治療計画を立てることが多くなります。授乳中の方も、服用できるお薬に制限があるため、必ず歯科医師に伝えてください。

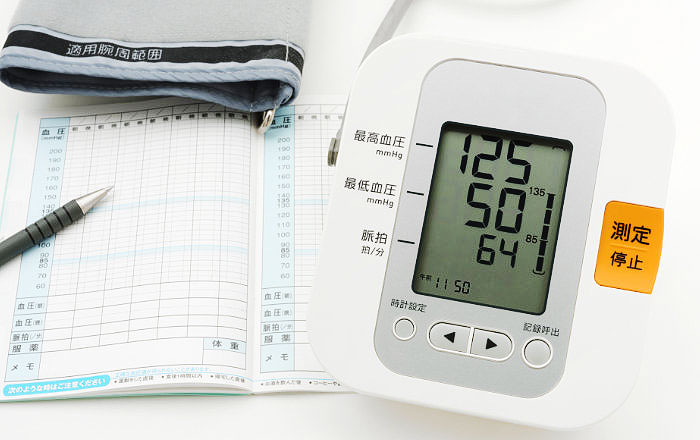

高血圧や糖尿病などの持病がある人

高血圧の方には、治療中の緊張や麻酔の影響で血圧が急激に変動するリスクがあります。また、糖尿病で血糖値のコントロールが良くないと、感染症にかかりやすくなったり、抜歯後の傷の治りが遅れたりすることがあります。

このような方は、抜歯の前に歯科医師に相談するようにしてください。また、お薬手帳をお持ちの方は、お薬手帳をご持参いただくとスムーズな診療に繋がります。

抜歯後の過ごし方と注意点

順調な回復のためには、抜歯後の過ごし方がとても重要になります。ここでは、抜歯後に守ってもらいたい注意点について説明します。

麻酔が切れるまでは飲食時に注意が必要

抜歯時の麻酔により、舌や頬の感覚が鈍くなっています。長くて1時間程度で戻ることがほとんどですが、誤って舌や頬を噛んでしまうと、抜歯とは別に傷になってしまうので注意が必要です。

飲食(特に熱いものや冷たいもの)は、麻酔が切れてからにすることをおすすめします。

血行が良くなる行動は避ける

抜歯当日は、血の巡りが良くなると出血しやすくなったり、痛みが増したりする可能性があります。

長時間の入浴やサウナ、激しい運動、飲酒は血行を促進しますので、当日は控えましょう。入浴はシャワーで軽く済ませ、できるだけ安静に過ごしてください。

強いうがいは禁物

抜歯した際にできる穴(抜歯窩:ばっしか)には、先ほどもお話しした出血が固まってできる血餅(けっぺい)という血の塊ができます。

血餅は傷口を保護し、骨の治りを助ける「かさぶた」の役割を果たす、非常に大切なものです。

強くうがいしたり、何度も口をゆすいだりしてしまうと、この血餅が取れてしまうことがあります。血餅が剥がれてしまうと、先述のドライソケットになるリスクが高まるので、抜歯当日はブクブクうがいを避け、水をそっと口に含んで静かに吐き出す程度にしてください。

抜歯が必要な時も安心してお任せください

抜歯は、どなたにとっても不安の大きい処置の一つと言えるでしょう。桜新町駅前歯科では、常に誠実な対応を心がけ、そうした患者さんのお気持ちに寄り添うことを大切にしています。

なぜ抜歯が必要なのか、他に選択肢はないのか、治療後の見通しはどうなるのか。こうした点を一つひとつ丁寧にご説明し、患者さんご自身が十分に納得された上で治療を進めることをお約束します。

もちろん、治療の際の痛みや腫れをできる限り抑えるための工夫についても、きちんとお伝えしますので、抜歯に伴う心配なことや不安なことがある方は、桜新町駅すぐそばの桜新町駅前歯科に、お気軽にご相談ください。