歯には1本1本、歯髄(しずい)と呼ばれる神経や血管が通っています。虫歯が深くまで進行し、この歯髄にまで達してしまうと、細菌感染により炎症が起こり、何もしなくてもズキズキするような激しい痛みが出ることがあります。

そのような場合には、歯の神経を取り除く抜髄(ばつずい)を行い、その後、歯の根の中をきれいにする根管(こんかん)治療が必要です。

今回は、抜髄や根管治療を受けるうえで知っておいた方が良いことについて、お話ししていきます。

そもそも歯の根の治療(根管治療)とは?

冒頭でも触れたように、歯の根の中には、歯髄(しずい)と呼ばれる神経や血管が通る管である根管(こんかん)があります。

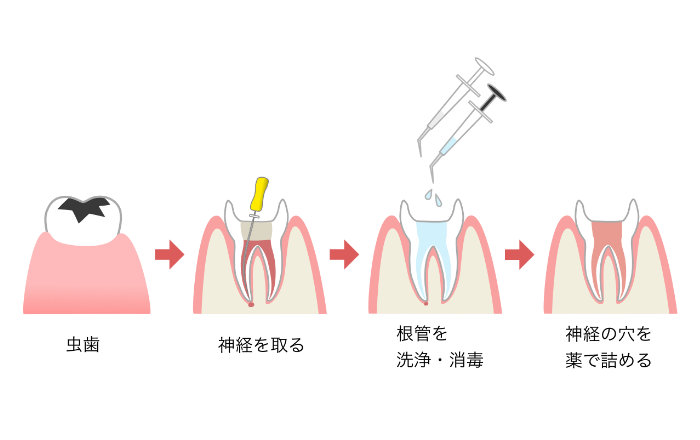

根管治療とは、壊死した歯髄を取り除いた後、根管の中を徹底的に洗浄・消毒して細菌をなくし、再び感染が起きないように、薬剤を詰めて密閉する治療のことです。

可能な限り歯を残すために

深い虫歯や歯の亀裂などにより、歯髄が細菌に感染して炎症を起こすと「何もしなくてもズキズキ痛む」といった激しい症状が現れます。

放置してしまうと、歯茎が腫れて痛みが出たり、歯の根っこの先に膿の袋ができたりすることもあり、周りの健康な歯や歯茎へ悪影響を及ぼします。

そんな時、根管治療をしっかりと行うことで、これまでは抜歯するしかなかった歯を残せる可能性が大きく高まります。

根管治療が必要になるケース

では実際どのような時に根管治療が必要になるのでしょうか?以下で解説していきましょう。

歯髄炎(しずいえん)

深い虫歯などによって歯髄が細菌に感染し、炎症を起こした状態です。

ズキズキとした激しい痛みが特徴で、この段階ではまだ神経は生きています。炎症が元に戻らない不可逆性歯髄炎(ふかぎゃくせいしずいえん)と診断されると、神経を取る抜髄が必要になります。

歯髄壊死(しずいえし)・根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)

歯髄壊死とは、歯髄炎を放置するなどして神経が死んでしまった状態です。痛みは一時的に治まりますが、根管内で細菌が繁殖し、歯の根の先(根尖:こんせん)に膿の袋(根尖病巣:こんせんびょうそう)を作ることがあります。

これを根尖性歯周炎といい、噛んだ時の痛みや歯茎の腫れといった症状を引き起こします。過去に治療した歯が再び感染を起こした場合もこれにあたります。

露髄(ろずい)

歯の神経の治療が必要になるのは、虫歯が原因だけではありません。

事故やケガなどによって歯が折れてしまい、歯の神経が露出してしまうことがあります。そういった場合には、そのままにしておくと炎症を起こしてしまうため、基本的に歯の神経を取って治療し、被せ物を作る必要があります。

知覚過敏

知覚過敏の症状がひどく、薬を塗っても改善されず、あまりにも辛い状況が続くような場合には神経を取ることもあります。

どの原因だったとしても、神経を取った後は、必ず歯の根の中の洗浄をし、根の中に薬を隙間なく詰め、詰め物や被せ物をして治していきます。

根管治療の流れ

根管治療(抜髄)は以下の流れで行うのが一般的です。

1. 診査・診断

レントゲンや歯科用CTで撮影し、歯の根の形状や数、病巣の大きさなどを把握します。

2. 歯髄の除去と根管の清掃

歯を削って神経までの入り口を作り、ファイルやリーマーといった器具で感染した歯髄を除去します。

3. 根管の洗浄・消毒

薬剤を使って根管の内部を繰り返し洗浄し、細菌を殺菌・消毒します。治療中は、細菌が入らないように仮の蓋をします。

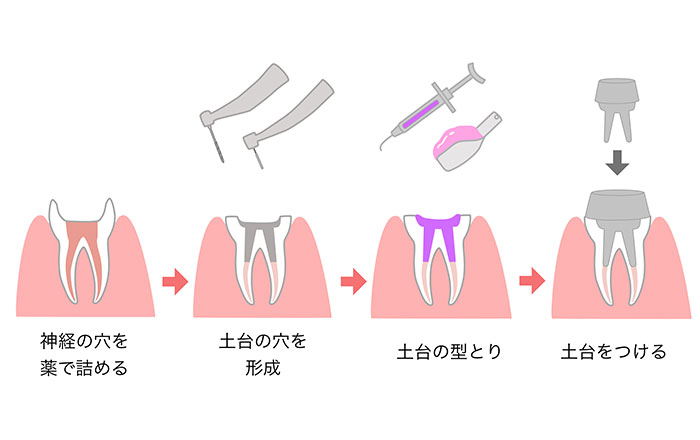

4. 根管充填(こんかんじゅうてん)

根管内がきれいになったことを確認後、ガッタパーチャというゴムのような材料で、根管の薬剤を詰めて封鎖し、細菌の再侵入を防ぎます。

5. 土台(コア)と被せ物(クラウン)の装着

歯の強度を補うための土台を立て、その上から被せ物を装着して歯の機能と形を回復させます。

被せ物の種類はメタル(金属)やセラミックなど、様々な種類があります。詳しくは詰め物・被せ物のページで解説しておりますので、併せてご参照ください。

歯の神経を取るとどうなるのか?

根管治療を行う前に、歯の神経を取ることのメリットとデメリットについても、正しく理解しておきましょう。

痛みがなくなる

虫歯により痛みが出ている場合は、歯の神経を取ることでその痛みを無くすことができます。

また、知覚過敏でしみる症状が出ている場合にも同じように、その症状を感じなくなります。

歯がもろくなる

歯髄には神経の他に血管も通っています。この血管を通じて、歯には栄養や水分が巡っています。

歯髄を除去することで、歯に栄養が行き届かなくなるため、歯はどうしてももろくなってしまいます。

神経を取った後の歯を失活歯(しっかつし)と呼びますが、神経が生きている歯(生活歯:せいかつし)と比べると、歯が折れたり割れたりしやすくなっているため、心配な場合には、硬い物を噛むのを控えることをおすすめします。

黒ずむ(変色する)

血液が通わなくなった歯は、新陳代謝を失い、グレーがかったような暗い色に変色していきます。特に前歯の場合、笑った時にその歯だけ色が違うことがコンプレックスになってしまう方もいます。

歯茎に腫れや痛みが出る可能性がある

歯の根管は、真っすぐな一本の管ではありません。網の目のように枝分かれしていたり、大きく湾曲していたり、非常に細かったりと、根管はとても複雑な形状をしています。

お伝えしたように、感染を起こした歯の内部は、器具を使用してきれいにしていくのですが、根管の奥や、枝分かれした部分に潜む細菌を完全に取り除くことは難しく、治療を終えたとしても、再感染が起こってしまい、歯茎に腫れ・痛みが出てくる場合があります。

その場合は再度治療(再根管治療)になりますが、このように、根管治療は繰り返し治療が必要になったり、治療が長引いたりする可能性もあります。

根管治療に関するよくある質問

ここでは、根管治療に関するよくある質問をご紹介します。

Q. 治療中に痛みはありますか?

A. 根管治療の際には、基本的に麻酔をするため、痛みはありません。また、根管のを綺麗にする処置も、すでに神経は取った後なので、痛みを感じることはほぼありません。

ただ、炎症が強く起きている歯は、器具を使用して根の中を洗浄する際に、多少の痛みが出る場合があります。

Q. 何回くらい通院する必要がありますか?

A. 歯の状態や炎症の程度によって異なりますが、一般的には2~4回程度の通院が必要になることが多いと言えるでしょう。

炎症が重度の場合や再治療のケースでは、回数がもう少し増えることもあります。

Q. なぜ治療後に被せ物が必要なのですか?

A. 前述のとおり、神経を失った歯は非常にもろく、そのままの状態では、食事や噛みしめた際などの力で損傷してしまう危険性が高いからです。

歯が割れてしまうと、最終的に抜歯に至るケースも少なくありませんので、患者さんのご要望や予算に合った被せ物を装着するようにします。

大切な歯の神経を残すためにできること

根管治療をしっかりと行い、適切な土台と被せ物で歯を保護すれば、大切な歯を長く使い続けられるようになります。

ただ、お伝えしたように、神経を取ることで痛みから解放されるという大きなメリットがあるものの、歯がもろくなったり変色したりするデメリットもあります。

やはり理想的には、根管治療が必要にならない状態をキープできるのが一番です。そのために大切なのは、可能な限り虫歯を予防することにほかなりません。

虫歯の初期症状とは?進行を防ぐためにできることのコラムでも解説したように、初期の虫歯には痛みなどの自覚症状がないことがほとんどです。症状がない段階で虫歯を発見するためには、歯科医院での定期検診が非常に重要になります。

歯の神経を残すことはもちろん、できるだけ多くご自身の歯を残すためにも、ぜひ、定期的な予防歯科やメンテナンスを受けるようにしてください。

当院ではPMTC(プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)やエアーフロークリーニングによって、より効果的な虫歯予防やメンテナンスを提供しておりますので、歯のことでお悩みの際は、桜新町駅すぐそばの桜新町駅前歯科にお気軽にご相談ください。