皆さんは虫歯がどのようにできるのかご存知ですか?

「甘いものをたくさん食べるから」

「歯磨きがきちんとできていないから」

確かに、甘いものの摂りすぎや歯磨き不足も虫歯の原因の一つです。しかし、虫歯はそれだけでなく「虫歯菌が繁殖するから」といった原因もあります。つまり、虫歯は様々な要因が重なり合って発生するのです。

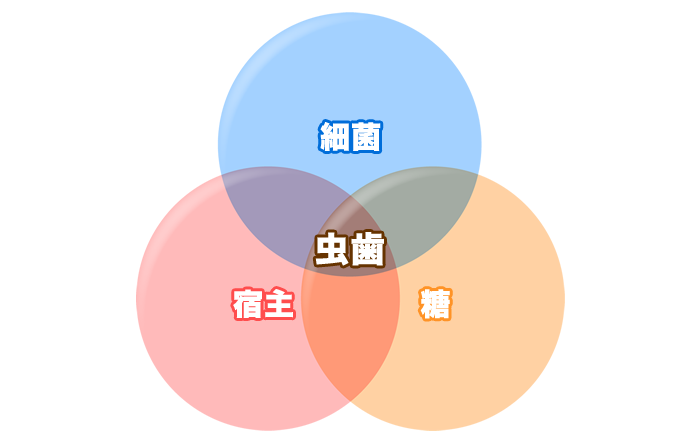

その要因をわかりやすく示したのが、「カイスの3つの輪」です。今回は、カイスの3つの輪についてと虫歯が発生するメカニズム、虫歯になりにくいお口にするためにできることについて説明していきます。

カイスの3つの輪について

カイスの輪(画像出典:提携医院 町田歯科・矯正歯科Webサイトより)

カイスの3つの輪とは、アメリカの学者カイス(keyes)が提唱したもので、虫歯の発生には「歯の質」「細菌」「糖」の要素が関わっているとされています。さらに近年では、これに「時間」の要素を加えた「4つの輪」として説明されることも増えてきました。

歯の質

歯の形や色が皆さんそれぞれ違うように、歯の質にも個人差があるものです。また、小児歯科のページでもお伝えしているように、歯や生えたばかりの永久歯は、大人の歯に比べてエナメル質が薄く、酸への抵抗力が弱い傾向があります。

虫歯予防によく効くフッ素の役割とは?のコラムでもお伝えしましたが、フッ素入りの歯磨き粉を使用したり、歯科医院でフッ素を塗布することで歯の質を強化することができます。

細菌

口の中には様々な細菌が存在しますが、その中でも虫歯の主な原因となるのがミュータンス菌です。ミュータンス菌は、糖分を分解して酸を作り出し、この酸が歯の表面のエナメル質を溶かしてしまいます。

この細菌の量には個人差がありますが、しっかりと歯磨きを行うことで細菌数を減らすことができます。

糖

ミュータンス菌は、糖分をエサにして増殖し、酸を作り出します。甘いお菓子やジュースはもちろん、炭水化物にも糖分は含まれています。

糖分の摂取を完全にゼロにすることは難しいですが、摂取量や頻度を減らす工夫をしてみましょう。

時間

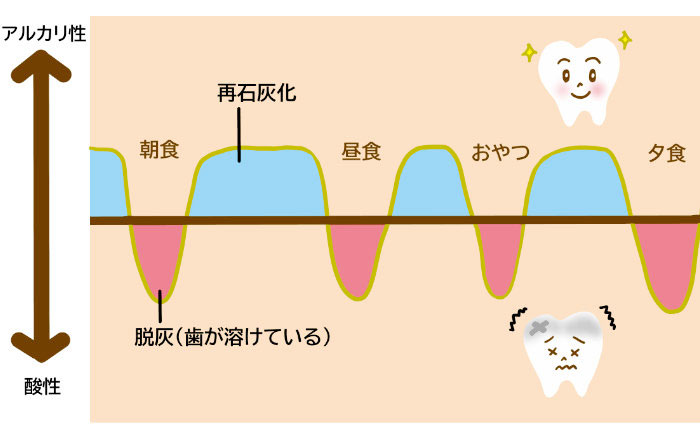

飲食後、口の中が酸性になる時間が長いほど、虫歯のリスクは高まります。

食後や間食後は、できるだけ早く歯を磨いたり、うがいをしたりするなどして、口の中を中性に戻すことが大切です。

飲食によって起こるお口の中の変化

食事や飲み物を口にすると、口内環境は大きく変化するのをご存じでしょうか。

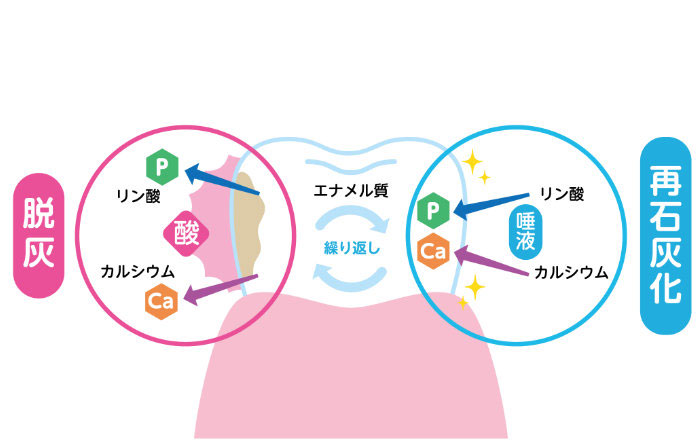

普段、私たちの口の中は、ほぼ中性に保たれています。しかし、飲食をすると酸性に傾き、この状態が長く続くと脱灰(だっかい)という現象が起こりやすくなります。脱灰とは、歯の表面のエナメル質が溶け出していくことです。

脱灰は、唾液の効果により修復することができます。唾液には、酸性に傾いたお口の中を中性に戻そうとする働きがあり、脱灰した歯を再石灰化(さいせっかいか)させる働きもあります。

だらだらと飲食するのは虫歯のリスク

飲食をする度に酸性→中性、中性→酸性というように脱灰と再石灰化を繰り返すのですが、だらだらと飲食をすることによりお口の中が酸性に傾き、脱灰し続けてしまうのです。そして再石灰化する暇が与えられず、虫歯のリスクが上がってしまうということが起こります。

つまり、虫歯は突然穴が開くわけではありません。脱灰という過程を経て、繰り返すことにより広がり、気付いた時には歯に痛みが出たり、穴が空いていたり…という状態になるのです。

虫歯を防ぐ!日常生活でできる5つのこと

「毎日何気なくしていることが、実は虫歯の原因になっているかも…」。そう考えると、少し心配になりますよね。

しかし、日々の生活習慣を少し見直すだけで、虫歯のリスクを減らせます。ここでは、今日から実践できる5つのポイントを紹介します。

飲み物を見直す

日常的に糖分を含んでいるコーヒーやジュース、スポーツドリンクなどで水分補給をされている方は注意が必要です。

水分補給するたびに脱灰が起こってしまうため、飲み物はなるべく水やお茶などに変更するようにしてみましょう。

間食は時間を決めて

アメやチョコレート、スナック菓子など、長時間口の中に食べ物がある状態は、虫歯菌にとって好都合です。口の中が酸性の状態が続き、脱灰が進んでしまいます。

間食は時間を決めて、だらだら食べは避けましょう。食後は、水やお茶で口の中をすすぐのも効果的です。

フッ素入りの歯磨き粉を使用する

先ほどもお話ししたとおり、フッ素には、虫歯菌の活動を抑え、歯の質を強化し、再石灰化を促す効果があります。毎日の歯磨きには、フッ素入りの歯磨き粉を使いましょう。

ただし、子供と大人では、適切なフッ素濃度が違うので、歯科医師や薬剤師に相談して、自分に合ったものを選ぶと良いでしょう。

丁寧に歯磨きを行う

奥歯の噛む面の歯の溝、歯と歯の間、歯と歯茎の境目は特に虫歯になりやすい場所です。歯ブラシやデンタルフロス(糸ようじ)、歯間ブラシなども併用しながら、丁寧に歯磨きを行うようにしましょう。

歯にプラークを残さないようにすることがとても大切です。もし正しい歯磨きの仕方が分からないという場合は、歯科医院でTBI(Tooth Brushing Instruction:歯磨き指導)を受け、自分の歯に合った歯磨きの方法を教えてもらいましょう。

唾液の分泌を促す

前述のとおり、唾液は口の中を中性に戻し、再石灰化を促す働きがあります。しかし、加齢や薬の副作用、ストレスなどによって唾液の分泌量が減ることもあります。

唾液の分泌が少なくなると虫歯のリスクが上がってしまいます。そのため、唾液の分泌を促すのが大切です。キシリトール配合のガムを噛む、唾液腺のマッサージなどを行うなどをして唾液の分泌量を増やしましょう。

お口の健康は身体の健康

今回は虫歯の原因について解説してきました。虫歯ができるメカニズムを知ると、その対策について考えることができますね。

たとえば、食後の正しい歯磨きや、デンタルフロスを使った丁寧なケア、糖分の摂取を控えるなど、ご自身の生活習慣を見直してみるだけで、虫歯のリスクを下げることができます。

また、虫歯は自然に治ることはありません。初期の虫歯は自覚症状がない場合も多く、痛みが出た時には、すでに症状が進行していることもありますから、定期的な歯科検診で早期発見・早期治療をすることが大切です。

桜新町駅前歯科では、皆さまのお口の健康を守るためのサポートをしています。どんな些細なことでも気になることがあれば、お気軽に桜新町駅前歯科にご相談ください。